セミナー・論文等

西野肇弁護士

≪HBLOコラム≫ カスハラ対策の「待ったなし」 ~スーパーマーケット業編マニュアルが示すカスハラ対策のポイント~

パートナー弁護士の西野肇です。9月に入り、まだまだ暑さの残る日々が続いていますが、朝夕は少しずつ涼しさを感じられるようになり、秋の気配を感じられる季節となりました。

さて、社会全体でカスタマーハラスメント(以下「カスハラ」)対策への意識が高まる中で、企業においては、カスハラ対策が急務となっています。特に顧客との接点が多いビジネスでは、カスハラは従業員の就業環境だけでなく、事業運営そのものに甚大な影響を及ぼしかねません。

このような社会的な背景を受け、厚生労働省は「業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル スーパーマーケット業編」(以下「本マニュアル」)と題し、スーパーマーケット業界に向けたカスハラ対策マニュアルを策定・公表しました。本マニュアルはスーパーマーケット業界をターゲットにしているものの、その内容の多くは顧客との接点が多いビジネス(いわゆるBtoCビジネス)にも共通するものです。

そこで、今回のコラムでは、本マニュアルの内容を掘り下げ、特にBtoCビジネスを展開する企業がカスハラ対策として今何をすべきか、その具体的な方策を考えていきたいと思います。

1.カスハラ対策は「攻め」の経営戦略である

カスハラは、もはや単なる現場のトラブルとして片付けられるものではありません。その影響は従業員の業務パフォーマンス(モチベーション)の低下や心身の不調、企業の対応コストの増加やそれによるサービス遅延等により、他の顧客にも影響を及ぼします。近年では、カスタマーハラスメントに関連する条例が制定される等、社会全体でカスハラ防止に向けた企業の役割が一層重視されるようになり、労働者が就職先を選ぶ際の基準の一つとして「カスハラ対策に取り組んでいるかどうか」も注目されつつあります。人手不足が深刻化する中において、企業がカスハラ防止に向けた適切な姿勢を示さなければ、新規採用の減少や離職率の増加につながり、事業の継続にも影響を与えかねません。

企業においては、カスハラ対策をしっかり整えることで、従業員に安心感を与え、職場の満足度を高めることができ、さらには顧客にとっても「安心して利用できるお店」として信頼を得ることにつながります。カスハラ対策は、単なる「防御」にとどまらず、企業の魅力を高め、人材や顧客から選ばれるための「攻め」の経営戦略であり、企業成長を左右する重要な投資です。

2.本マニュアルが示すカスハラ対策への指針とは

では、どのようにカスハラ対策を整えていけばよいのでしょうか。ここで参考になるのが、厚生労働省が公表している「業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル スーパーマーケット業編」(本マニュアル)です。本マニュアルの特徴は、単なる概念や一般論にとどまらず、スーパーマーケット業界で実際に起こりやすいカスハラの具体例を示すとともに、それに対する対応方法が整理されている点にあります。スーパーマーケット業の業界団体や労働組合との検討を経て策定された「業界共通の方針」も明確に示されており、企業の姿勢を社内外に示す上で非常に参考になります。

⑴ 業界共通の方針

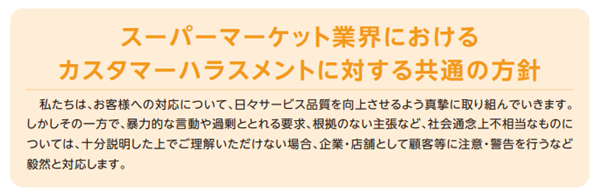

本マニュアルは業界共通の方針(「スーパーマーケット業界におけるカスタマーハラスメントに対する共通の方針」)として、次のように宣言しています。

(引用:厚生労働省「業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル スーパーマーケット業編」12頁)

この方針は、単なるスローガンではありません。従業員を守り、健全な職場環境を維持するための最低限かつ不可欠な基本姿勢です。経営層においては、まずこの方針を自社の文化として根付かせることが求められます。言い換えれば、この方針を心に刻み込むことが、カスハラ対策の出発点であり基本となるのです。

⑵ カスハラの具体例とその対応方法

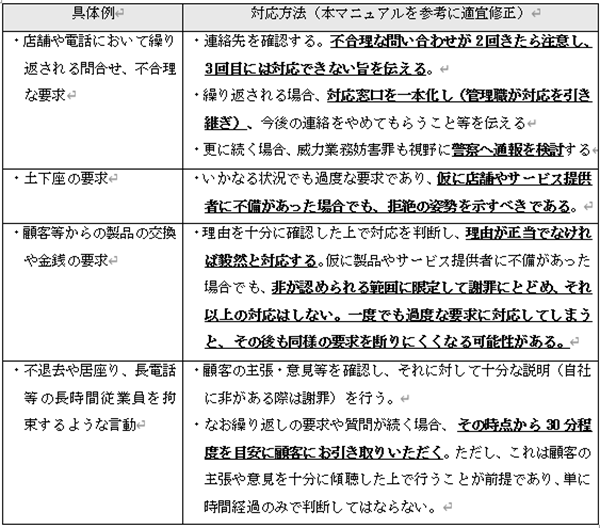

では次に、本マニュアルが示すカスハラの具体例と対応方法を見ていきましょう。実際の現場で想定される行為が類型化され、それぞれ対応が整理されています。例えば、以下のとおりです。

以上の具体例と対応策は、カスハラへの一定の対応方針を示すものであり、各企業においてカスハラの判断基準及びその対応策を検討するに際して非常に参考になります。

3.カスハラ対策において求められる企業の施策

カスハラ対策では、企業内でカスハラ対応に関する考え方を統一し、これを現場と共有しておくことが最も重要です。これにより、従業員は安心して顧客対応に臨むことができるとともに、現場での対応のぶれを防ぎ、組織全体で一貫した対応を実現することが可能となります。実際、本マニュアルの作成過程においても、カスハラに発展したトラブルの約6割が初期対応の不十分さに起因している旨を回答した企業もあり、カスハラ被害を防止するためには、現場においても迅速かつ適切な初期対応を実施することが求められています。

では、企業内でカスハラ対応に関する考え方を統一し、これを現場と共有するために、具体的にどのような施策が求められるのでしょうか。本マニュアルに示された企業事例を参考に、重要なポイントを3つに整理して紹介します。

⑴ トップメッセージの社内外への発信~カスハラ被害から従業員を守る~

企業のトップが「カスタマーハラスメントから従業員を守る」という強いメッセージを発信し、基本方針を明確化することが第一歩です。例えば、以下のような方法が考えられます。

・HPでの発信

自社のカスタマーハラスメントへの対応方針をHPに掲載し、社外向けに公表する。

・ポスターの掲示

従業員の目に留まるよう、各店舗のバックヤードや従業員の休憩室等に従業員向けのカスタマーハラスメントの周知用ポスターを掲示し、カスタマーハラスメントに該当する言動や、被害に遭った際の対応方法(上長へ連絡することなど)に加え、トラブル内容の報告フォームへのリンクを二次元コードで掲載し、スマートフォン等から報告できるようにする。

⑵ カスハラ基準(拒否すべき一線)の明確化

カスハラに関する判断基準をあらかじめ明確にすることは、現場での対応のぶれを防ぎ、迅速かつ適切な初期対応を可能にします。例えば、以下のような方法が考えられます。

・カスタマーハラスメント対応マニュアルの作成

カスハラの判断基準及び具体例、カスハラへの対応方針(カスタマーハラスメントと思われる行為が発生した際、誰に報告・相談するかの流れとそれぞれの部門の役割)、及びその対応フローについて説明するマニュアルを作成する。

・過去のトラブル事例の収集、整理

自社内での過去のトラブル事例を収集・整理し、類似事案が発生した際の参考として活用する。特に多くみられる事案についてはQ&Aを作成する。

⑶ 社内での周知・相談支援体制の整備

⑵で策定した判断基準や事例集を全従業員に周知することで、企業内での浸透を図り、カスハラ対策の実効性を確保します。またカスハラに関する相談・支援体制を整備することで、組織全体で一貫した対応を実現することを可能にします。例えば、以下のような方法が考えられます。

・教育・研修の実施(ルール等の浸透)

お客様対応に関する研修の中でクレーム対応についても取り上げる。研修の中では、「お客様」、「従業員」と役割を設けてロールプレイング形式で実施する。

・相談フローの明確化~対応者が孤立しない仕組み~(相談・支援体制の整備)

一次対応者→店舗責任者(現場上長)→店舗運営部→本社総務部など、カスハラの被害を受けた際の相談フローを整備し、誰に報告・相談すべきかを明確にする。

4.備えあれば憂いなし~カスハラ被害は事前に防げる~

カスハラ被害は、速やかで適切な初動対応により未然に防ぐことが可能です。「備えあれば憂いなし」の考え方のもと、企業は本マニュアルに示されるトップメッセージの発信や対応マニュアルの作成、相談支援体制の整備といった具体的施策を参考に、従業員が安心して顧客と向き合い、高品質のサービスを提供できる環境を整える必要があります。

企業がカスハラを許さないという強い姿勢の下で、カスハラ被害の事前防止(カスハラ対策)を実行することは、従業員が安心して働ける職場環境の構築と、企業の持続的成長・社会からの信頼を確保するための「待ったなし」の責務となっています。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

お急ぎの方は 03-6452-9681 まで

お問い合わせください。