お知らせ

≪HBLOコラム≫ 下請法違反に対する取締りが強化されています

こんにちは。東京は桜が満開です。三寒四温の毎日ですが、皆様体調には気を付けてお過ごしください。

企業活動において、業務委託等の下請取引を行うことは一般化しています。こうした下請取引に適用されるのが「下請代金支払遅延等防止法」(いわゆる下請法)です。下請法は、下請取引の公正化、下請事業者の利益保護を目的として1956年6月1日に公布され、現在約70年の歴史を有する法律ですが、近年、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を行うため、公正取引委員会も様々なメッセージを出すとともに、勧告・公表や指導等を活発化させています。

今回は、下請法における勧告・公表、指導等の件数や内容を分析したいと思います。

1 下請法の概要

下請法は、親事業者(発注側)と下請事業者(受注側)の資本金区分や取引の内容(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託)に応じて適用の有無が決まります。

親事業者に対して、下請事業者の利益を害しないように、以下の行為を禁止しています。

【親事業者の禁止行為】

受領拒否

正当な理由なく、下請事業者からの納入を拒む

下請代金の支払遅延

下請代金の支払を約定より遅らせる

下請代金の減額

一方的に下請代金を減額する

返品

正当な理由なく、受領した物品や成果物を返品する

買いたたき

不当に低い代金で発注する

物の強制購入・役務の強制利用

親事業者が指定する物品やサービスを強制的に購入・利用させる

報復措置

下請法違反の申告を理由に不利益な取扱いをする

有償支給原材料等の対価の不当な設定

支給した原材料等の対価を不当に高く設定する

不当な経済上の利益の提供要請

金銭や人材派遣等を不当に要求する

不当な給付内容の変更・やり直し

一方的に仕様変更ややり直しを強いる

下請代金の支払における不当な方法

現金払いが原則であるにもかかわらず、不当な手形払い等を行う

下請法の禁止行為に違反した場合は、公正取引委員会から、原状回復(減額分や遅延利息の支払等)と再発防止等の措置を実施するように勧告・公表、指導がなされることがあります。

2 取締り件数の増加と取締り内容の変化

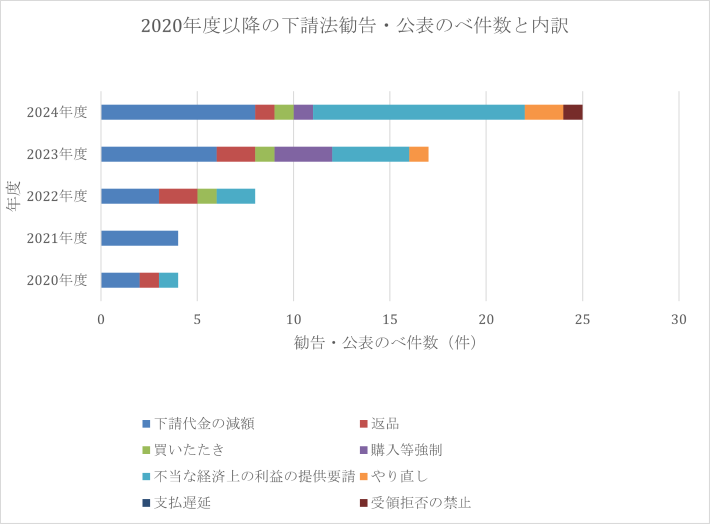

2020年度~2024年度の下請法違反行為に対する勧告・公表ののべ件数とその内訳の推移は、以下のとおりです(公正取引委員会の各年度における「下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組」、「令和6年度下請法勧告一覧(令和6年度)」参照)。

勧告・公表ののべ件数は、2020年度4件、2021年度4件、2022年度8件、2023年度17件、2024年度25件と飛躍的に増加傾向にあり、公正取引委員会が取締りを強化していることがわかります。

内訳をみると、例年、「下請代金の減額」がトップでしたが、2024年度は「不当な経済上の利益の提供要請」が11件でトップとなりました。2024年度の「不当な経済上の利益の提供要請」の具体例は、商品や部品、金型等を下請事業者に無償保管させ、間接的にコスト転嫁を図る行為です。簡単にいうと、公正取引委員会は、下請事業者を無償で倉庫代わりに使うという手法に注目していることがわかります。

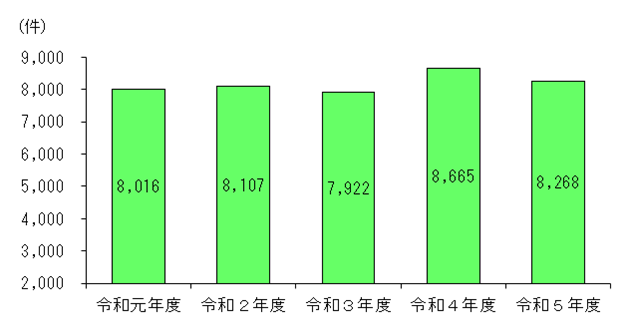

また、2020年度~2024年度における勧告・公表に至らない指導件数は、以下のとおりです。(公正取引委員会「(令和6年6月5日)令和5年度における下請法の運用状況及び中小事業者等の取引公正化に向けた取組」HPから引用)

【指導件数の推移】

およそ8000件前後と、過去の件数と比較しても高水準で推移しています。内訳は公表されていませんが、勧告・公表と類似の傾向にあるものと推察します。

3 下請事業者を無償で倉庫代わりに使っていないか点検を

公正取引委員会は、近年下請法の取締りを強化しています。その取締りも、わかりやすい下請代金の減額や買いたたきだけでなく、下請事業者を無償で倉庫代わりに使うというより間接的なコスト転嫁行為に拡大してきています。

下請法の禁止行為と類似の規制をフリーランスとの関係でも設けた「特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律」(いわゆるフリーランス保護法)が2024年11月から施行されており、こうした取締りの強化・拡大の傾向は今後も継続することは間違いありません。

皆様も今一度、商品や部品、金型等を下請事業者に無償で保管させていないか、自社で点検することをお勧めいたします。自社での点検に不安がある場合は、当事務所でもサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

お急ぎの方は 03-6452-9681 まで

お問い合わせください。